| |||

| |||

各ユニットの説明と回路図 | |

| |

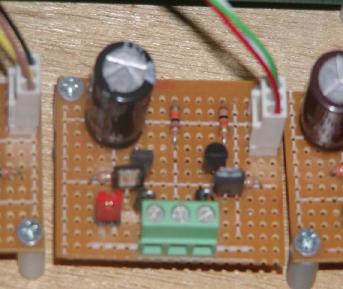

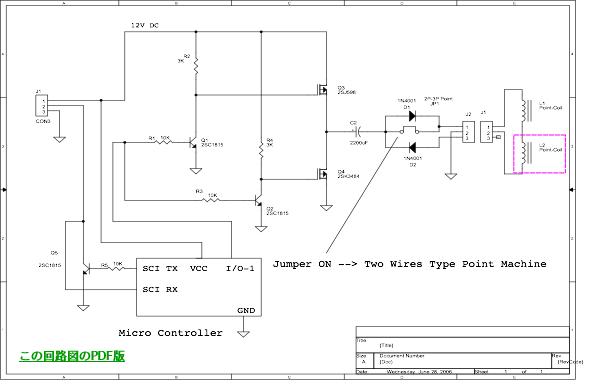

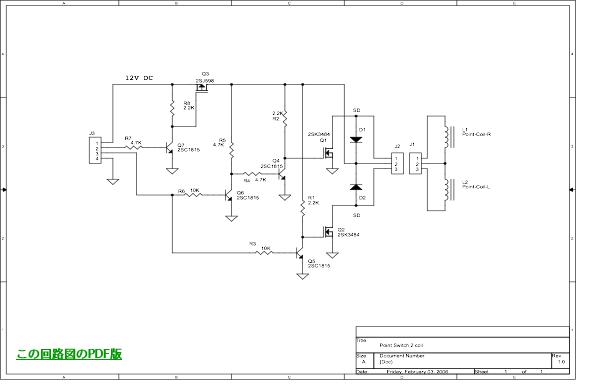

| ポイント駆動回路です。大容量電解コンデンサに充放電する時の瞬間的な大電流をポイント・マシンのソレノイド(ポイントコイル)に流すお馴染みの回路です。この回路は基本的に電解コンデンサの静電容量に見合った電流がソレノイドの内部抵抗と電解コンデンサの容量で決まる時間だけ流れて、後は電流がゼロになりますので、ソレノイド(コイル)を焼き切る危険性も無く、大変、良い回路だと思います。今回は、マイコンのI/Oポート(Hレベル 3.3V)で制御でき、又、TOMIXの3線式-旧型ポイントと最近の2線式ポイントの両方が、同じ回路で動作するように工夫してあります。左写真の赤いジャンパーピンで2線式、3線式ポイントの設定ができます。 | ||

| ||

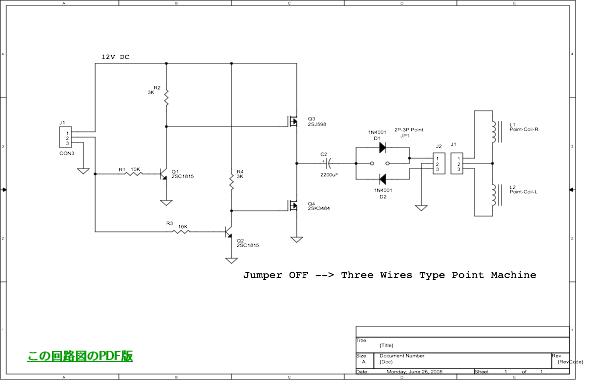

電解コンデンサへの充放電の制御はPchとNchのパワーFETをコンプリメンタリで使用しています。マイコンの3.3VレベルのI/Oポートで直接、駆動できるように小信号トランジスタでインタフェースしています。入力コネクタは回路図では4ピンになっていますが、実際には12V-DC、制御ロジック信号、GNDの3ピンです。制御ロジック信号ピンがHighレベルになるとTr-Q1のコレクタがLowレベルになり、Pch-FET-Q3がオンになります。Tr-Q2のコレクタもLowレベルになりますが、FET-Q4はNchなのでオフです。よって、電源12VからQ3-FETを通り電解コンデンサ(2200uF)を充電しながらダイオードD1を通り、ポイントコイルL1に電流が流れてポイントマシンが動作します。電解コンデンサが満充電されるとQ3-FETはオンのままですがポイントコイルに流れる電流はゼロになります。ポイントコイルに電流が流れている間にコイルは磁化されて、ポイントマシンは動作します。制御ロジック信号ピンがLowレベルになると、Tr-Q1、Q2のコレクタはHighレベルになり、FET-Q3(Pch)がオフ、FET-Q4(Nch)がオンになり電解コンデンサに充電されている電荷がFET-Q4を通って放電されることになります。この時にポイントコイルL2〜D2ダイオード〜電解コンデンサ〜FET-Q4の経路を通って電流が流れ、この時にポイントコイルL2が磁化されて、逆向きにポイントマシンが動作します。電解コンデンサ内の電荷が全て放電されると電流はゼロとなります。この時にダイオードD1、D2の役割は3線式ポイントにおいては重要でポイントコイルL1/L2に流れる電流(電解コンデンサの充電方向/放電方向)の向きを決定します。 | |

| ||

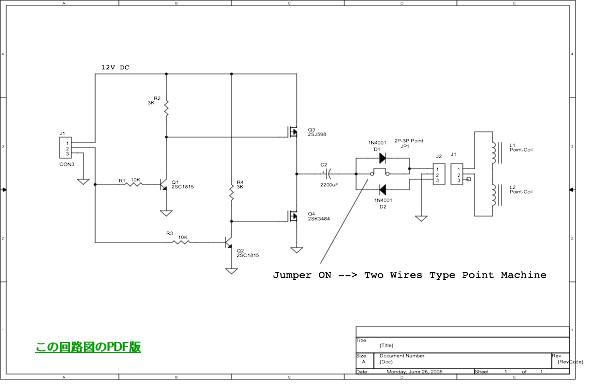

上は同じ基板を用いて2線式のポイントマシンに対応させた図です。2線式のポイントマシンも中のポイントコイル(ソレノイド)は2個あります。外部の端子から見るとポイントコイルに流す電流の方向によりコイルの磁化方向が決まり、2つのコイルの間にある永久磁石がどちらかに引き寄せられ、その永久磁石がついているレバーによってトングレールが動作するようになっています。従って外部端子から見るとコイルは1個のように見えます。コイルに流れる電流方向はPch-FETがオンによる電解コンデンサへの充電、Nch-FETのオンによる放電によって決まりますので両方向になります。よって、3線式の時に使用したダイオードがあると電流の向きは片方向になりますので、このダイオードをジャンパ線によってバイパスします。2線式のポイントコイルはジャンパの付いた方のコネクタに接続します。ジャンパを外せば3線式対応になります。 | |

| ||

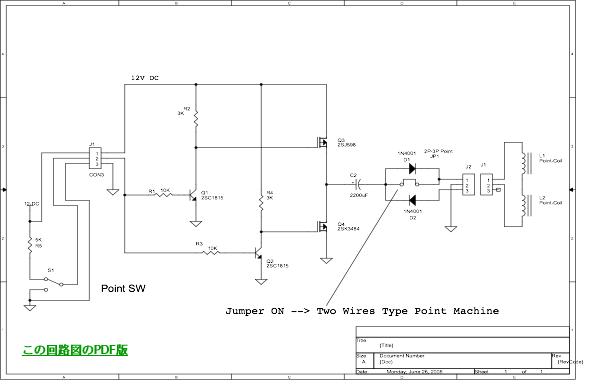

この回路はマイコンのI/Oポートで制御するようになっていますが、上の図のように外部にスィッチを付け、12VDC電源とGNDとの間でHigh(12V)-Low(0V)の信号を2番ピンの制御ロジック信号端子に加えればマイコンなしでも問題なく動作します。電源(12V)とGNDを各ポイントマシンで共用すれば制御用の信号線はポイント1個に対して1本で済みます。 | |

| ||

上の回路はこのポイント駆動回路を専用マイコンで制御してシリアル・インタフェースを使ったネットワーク回路による、メインコントローラからの指令でポイントマシンを駆動するものです。私のここで紹介しているシステムでは、このマイコン制御によるポイント駆動回路が標準になります。ただ、この回路では大きな電解コンデンサを使用しなくてはならない為、回路基板の小型化にはどうしても限界がありますので下の回路図のように電解コンデンサを使わずマイコンのタイマ回路によってポイントコイルが焼損せず、しかも確実に動作するような時間だけ、電流を流す方式も今後、検討したいと思います。マイコンの暴走時等にポイントコイルに電流が流れ放しにならないような、何らかのフェィル・セーフ機能が必要になります。電解コンデンサ方式はこの方式自身が電解コンデンサへの充放電時のみ、コイルに電流が流れるというフェィル・セーフ機能を持っていることになります。 | |

| ||

| |||||||