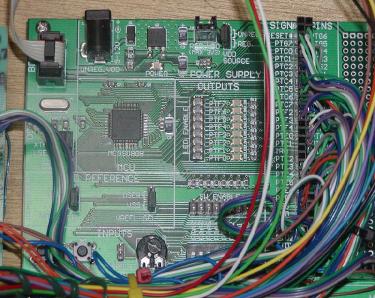

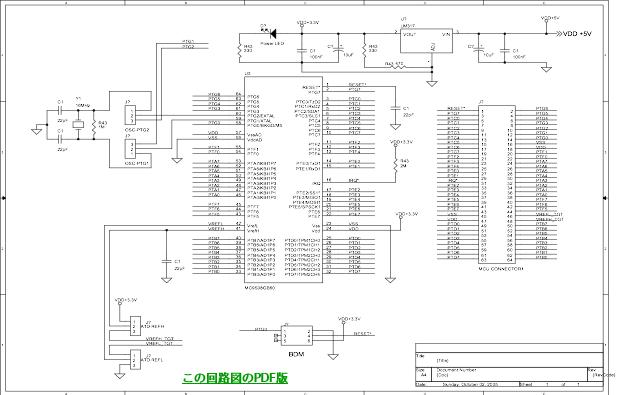

このシステムのメインコントローラであるマイコン基板です。未だ、ソフトウェアやハードウェアの変更箇所も沢山でてくると思いますので、今回は専用の基板を作成しないでSofTech社製のMC9S08GB60と言うFreeScale社製Flash-ROMマイコンの評価ボードを使用しています。MC9S08GB60は8bitマイクロコントローラ(マイコン)ですが60KBのFlash-ROM、4KBのRAM、PWMタイマ、10bitADコンバータ等を内蔵した大変使いやすいマイコンです。64ピンQFPでI/Oの数も充分です。動作速度も最速40MHzと高速で今回のような鉄道模型用のコントローラを制御するのには最適です。

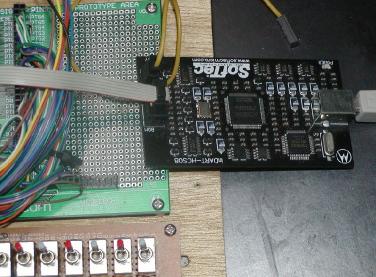

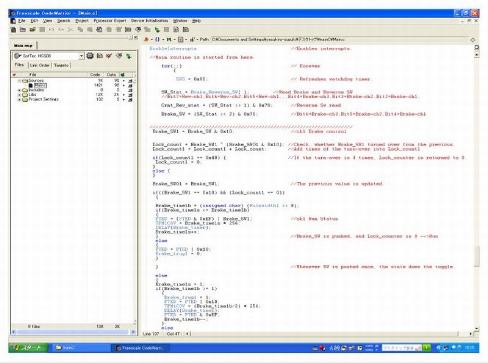

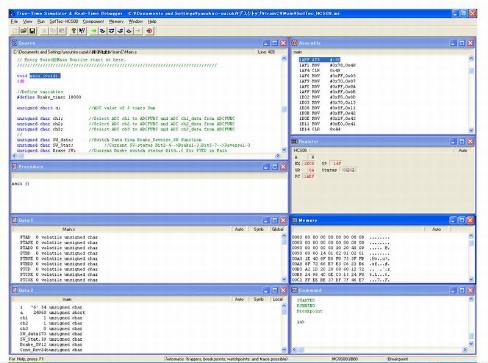

何よりも、このマイコンはマイコンチップの中に、内部RAM/ROMの状態やレジスタの状態を書いたり読んだり、プログラムの実行を制御する為の機能を内蔵していますので(On-Chipデバッグ・モード)、下の写真のように大変安価なインタフェース基板でPCと繋げることにより、簡単にソフトウェアの開発、検証が行えます。ソフトウェアの開発はこの評価ボードに無料で付いてくる、FreeScale社 メトロワークス CodeWarrior というマイコンのソフトウェア開発ツールをPCにインストールして使用しています。基板中央部にあるマイコンのI/Oピンからのコネクタヘッダに各ユニットからのワイヤを接続しています。 |