| |||

| |||

各ユニットの説明と回路図 | |

| |

| |||

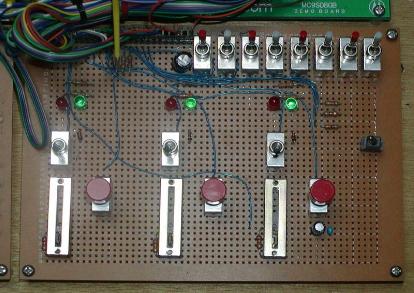

左の写真の3本のスライドボリュームはスロットル(スピードコントローラ)になります。その各右側にある赤いプッシュSWはブレーキです。スライドボリュームの上のSWは正転/逆転SWでその上の赤と緑のLEDは正転/逆転の進行方向を示します。右端の小さいSWはスロットルによる列車の加速/減速のカーブを切り替えます。 | |||

| |

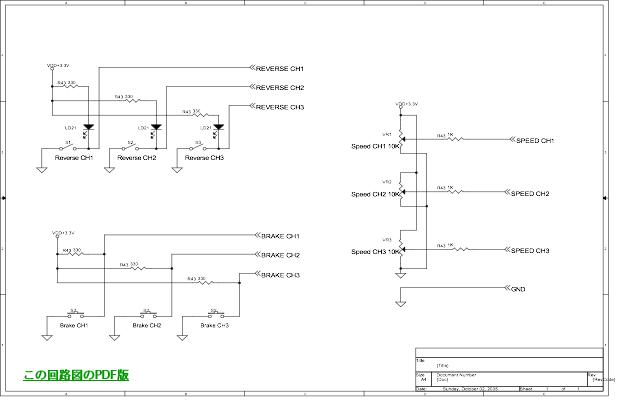

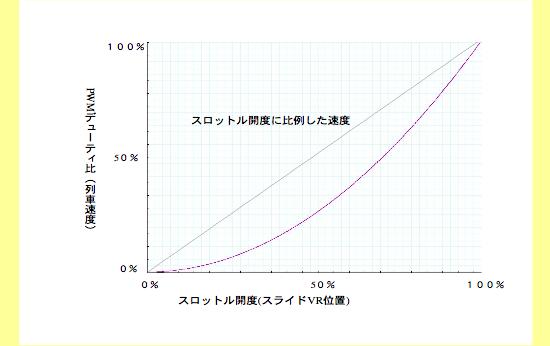

スロットル(列車の速度制御)は各チャンネル1個のスライドボリュームが使用されています。上の写真で言えば、スライドレバーを上に上げると高速になり、一番下でストップです。このスロットルボリュームの中点の電圧をマイコンのADコンバータで8bit(0〜255)の分解能で読んでいます。読んだAD値をマイコンのPWMタイマのデューティ値に変換しています。デューティ(パルス幅)は約0.5(1/255)%〜100%です。パルスの周期は現在は61Hzに設定しています。この周期は今後、見直すかも知れません。現行の周期ですと、ストップ時(アイドリング時)に気動車のアイドリング音のような音がしますので良いかなと思っています。現在はストップ時でもPWMのデューティ比は0%ではありません。スロットルからのAD値をそのまま、PWMのデューティに変換しますと、M車に使用されていいるモーターに寄ってはスロットルの低速側でかなりの速度が出てしまい運転がしにくくなります。特にTOMIXの鉄道コレクション用のM車は低デューティ(低電圧)でもスピードがでます。この為、スロットルボリュームで読んだAD値をボリューム位置に比例したリニアでは無く、2乗カーブ(放物線)に対応させ、低速域で細かな速度制御が出来るようにプログラムしてあります。又、鉄道コレクション用のM車のように低電圧で速度が出るような車両の為に、スロットル位置で読んだ電圧の1/3の値をPWMのデューティ比に変換しています。写真、右端の黒いSWがその機能を切り替えるSWです。 | |

| |

赤いプッシュSWはブレーキです。1回、押してブレーキ状態、もう1度押してブレーキ解除のトグルタイプになっています。これはスロットル位置がどこでも押せばブレーキです。ですから緊急ブレーキになります。かなり高速で走っていても殆ど列車はブレーキSWを押した瞬間にピタッと止まってしまい、何か実感的ではありません。カトーのフライホィール付きの1部の車両は少し滑走します。その為、このコントローラでは、現在、運転中のデューティ比に応じた時間でブレーキがかかって停止するようにしています。つまり、高速で走行していれば、緊急ブレーキをかけた時点からその速度に応じた滑走距離で停止するようにしています。もちろん、これはマイコンのプログラムで制御していますので、いくらでも変更が可能です。ただ、現在のプログラムではメインルーチンを通過する回数で滑走時間を決めていますので、メインルーチンが変更されると、滑走時間が変わってしまいます。ここは早急にタイマ割込タイプに変更する予定です。又、この機能は列車が発車する時も有効なので、ブレーキを解除すると徐々に速度を上げ、停止の時の滑走時間と同じ時間でmax速度になります。(もちろん、軌道に斜度があるとなかなか同じようにはなりませんし、編成によっても違います。)1度、maxの速度をスロットルで決めておけば、途中のスピードを変更する必要が無い限り、このブレーキSWのみで運転できます。 スロットル用スライドボリュームの直ぐ上のSWは正転/逆転(フォワード/リバース)SWです。どちらが 正転(順方向)/逆転(逆方向)かは、レールへの給電方向によりますのでここでは決められません。この回路では、SWのレバーが上を向いている時に緑のLEDが点灯し、下を向いている時には赤いLEDが点灯します。ここでは暫定的に赤いLEDの点灯時を逆方向(リバース)、緑のLED点灯時を順方向(フォワード)とします。実際のレイアウト上では、上り/下り、右回り/左回り 外回り/内回り(複線)となるのでしょうか? | |